來自美國加州大學的Ali Khademhosseini教授團隊在Small雜志上發表了題目為“3D Bioprinting in Skeletal Muscle Tissue Engineering ”的綜述文章,簡述了骨骼肌的解剖結構并從打印工藝、墨水配方及性能、生物3D打印技術在表面貼裝技術方面取得的進展等角度概述了生物3D打印技術在骨骼肌組織工程中的應用。

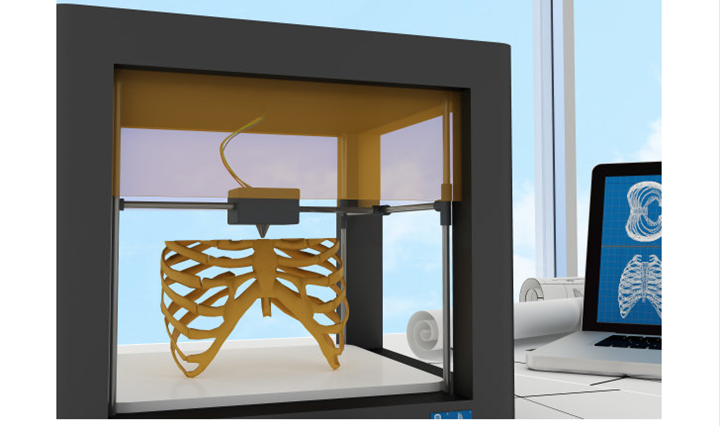

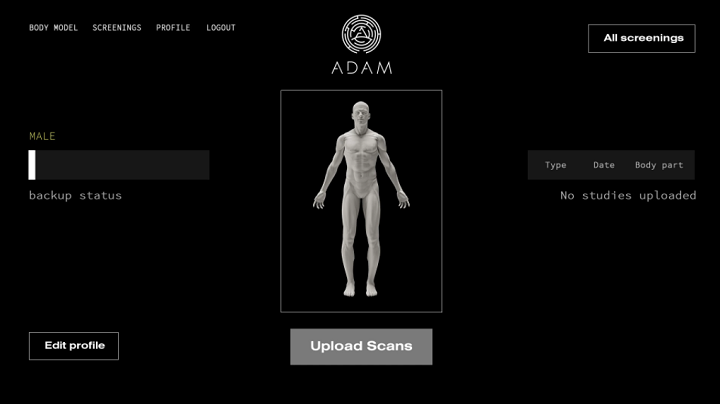

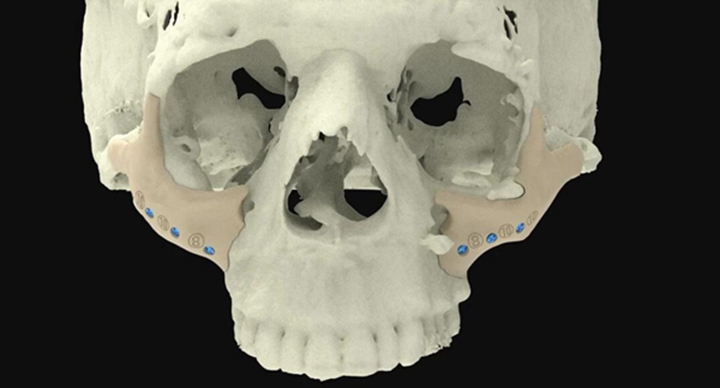

3D數字化及3D打印技術目前在口腔修復、定制化假肢、手術導板、植入物等領域得到了廣泛的應用。尤其在骨科這個細分醫療場景中,3D技術所扮演的角色也越來越重要,正慢慢融入骨科術前規劃、制作手術導航定位模板、定制個性化假體與內植物、定制外固定支具等醫療環節。

研究人員使用3D打印機在全球范圍內合作開發了基于納米粘土的生物3D打印支架,該支架可用于骨骼再生。來自南安普頓大學,羅馬的意大利理工學院,卡爾·古斯塔夫·卡魯斯大學醫院和德累斯頓工業大學以及臺灣的中國醫科大學的研究人員,用生物3D打印的可植入納米復合材料支架制作了生物負載的人骨髓基質細胞(HBMSCs))和人臍靜脈內皮細胞(HUVEC),它們具有促進骨形成的潛力。

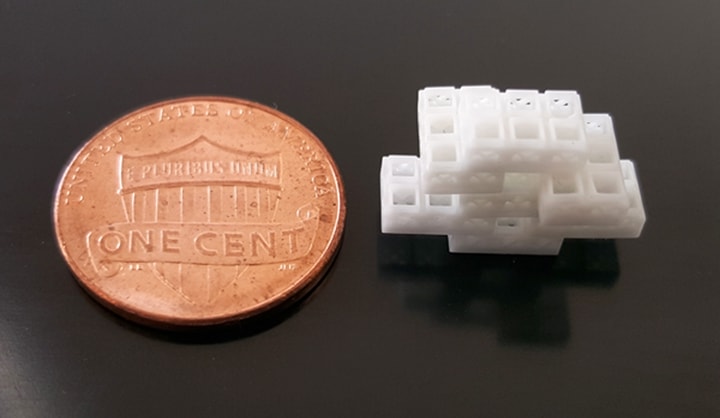

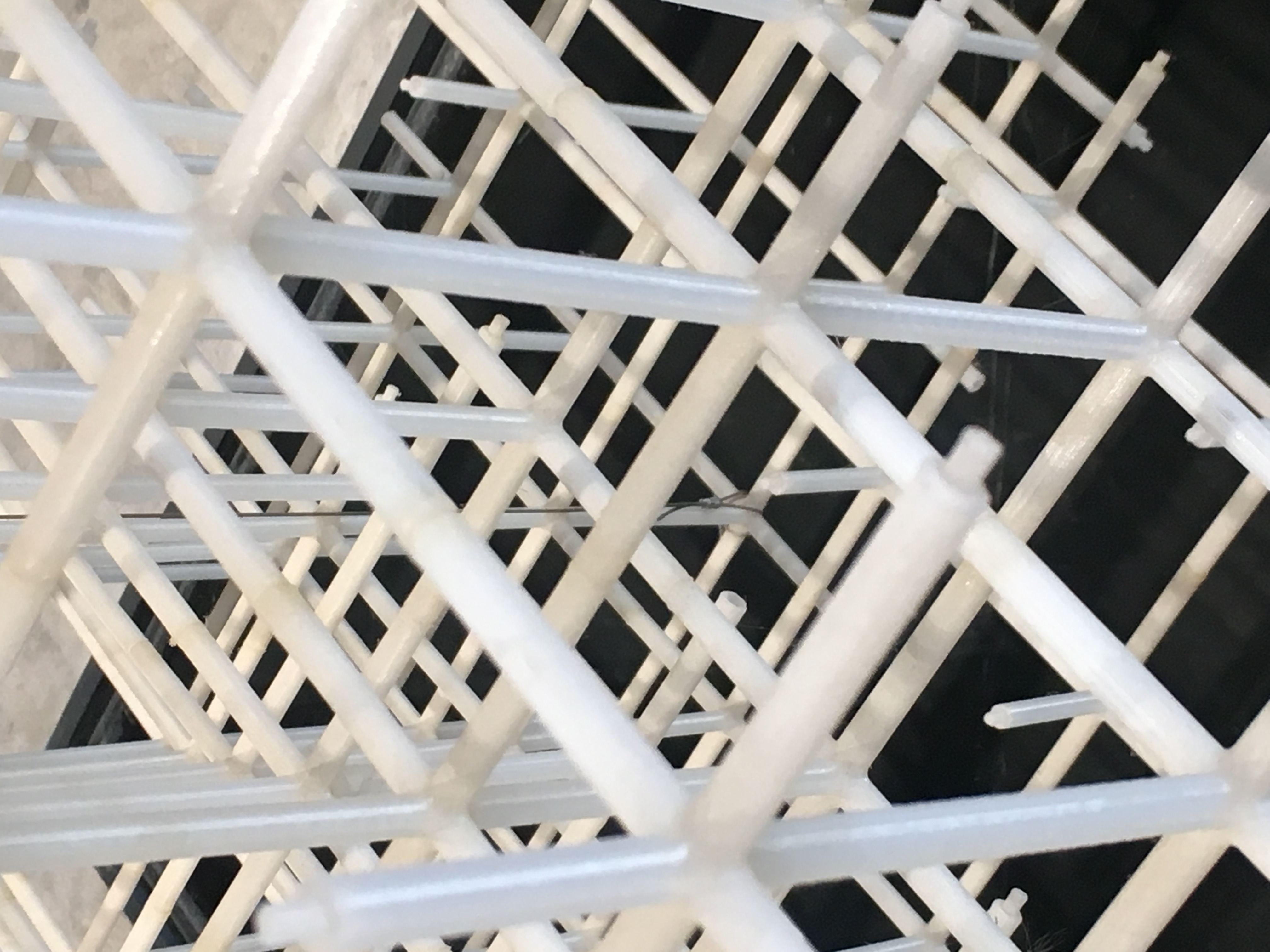

俄勒岡健康與科學大學(OHSU)的研究人員使用3D打印的微型樂高風格“骨頭磚”,具有治愈骨折骨骼組織的潛力。研究人員的微小空心塊只有一個小跳蚤的大小,可作為腳手架,使硬組織和軟組織都可以在其上生長。此外,模塊的可堆疊特性使它們可以像積木一樣互鎖,提供可伸縮性以及成千上萬種潛在的幾何配置。最終,俄勒岡團隊旨在擴大技術規模,并使用微籠生產實驗室制造的器官進行人類移植。

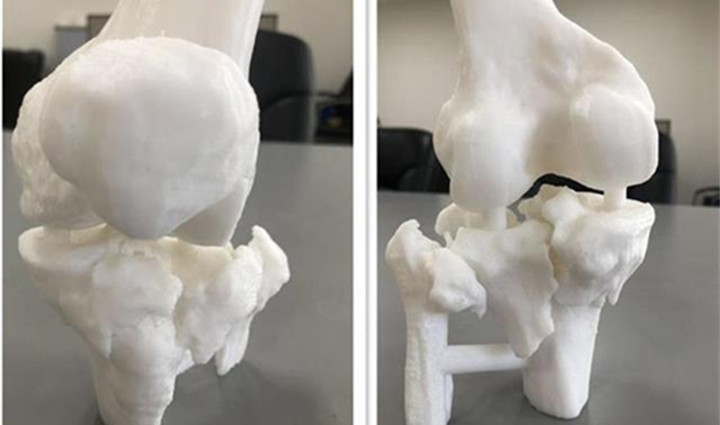

近日,協和江南醫院/江夏區第一人民醫院骨科創傷關節組,成功的為一位脛骨平臺粉碎性骨折的患者實施了手術,這是該院骨科第二次成功將3D打印技術與傳統的骨科手術結合取得的成果。

根據魔猴網的市場觀察,來自普渡大學等科研機構的研究團隊受到天然松質骨骼微觀結構的啟發,找到了延長這類結構疲勞壽命卻極少增加重量的方法。研究團隊分析了人類骨骼中水平支撐結構如何“抵抗”磨損的原理,并將這一原理轉化為設計3D打印輕量化結構的方法。這類3D打印輕量化結構在應用于建筑物、飛機或其他領域時將具有足夠的壽命。